私はここ数年、幸運にもいくつかの舞台にサウンドデザイナーおよびミュージシャンとして参加する機会に恵まれてきました。偶然か好きが高じてか、ソロアーティストとして、あるいはほかの演奏者と共に、舞台で音楽をじかに演奏することがよくあります。

私はクラシックミュージックを学んできたため、オペラや演劇(例えばイーゴリ・ストラヴィンスキーの『兵士の物語』)で聞くような、リニア形式に作曲するスキルは充分にあると思います。西洋の音楽文化において何百年も使われてきた作曲方式であり、よい面がたくさんがあります。各シーンを綿密にかたちづくり、音楽と歌われたり歌われなかったりする台詞を組み合わせることができ、感動的な作品が生まれます。すべてがぴったり揃うように時間をかけてリハーサルを行い、ステージに上がり、毎晩同じように完璧に演奏します。

観客とのやり取りのない作品において、このアプローチは非常に有効だと思います。一方で即興の演技を含むような舞台においては、事前に作曲されたサウンドトラックや、楽譜を追う楽曲では堅苦しすぎることもあります。そこでWwiseの登場です。

音楽を舞台上で解釈することで、美しい演劇的瞬間がうまれることも。(『Merci d'être venus』 2023年、 Théâtre Périscopeにて)

今日は私がサウンドデザインを手がけた劇 『Merci d'être venus(来てくれてありがとう)』で、Wwiseを舞台上の創作とパフォーマンスのツールに選んだ理由を説明したいと思います。

演劇でWwiseを使う理由

『Merci d'être venus』はスタンダップコメディの語りかけ手法を広く取り入れた、劇団 Le Complexe による演目です。 主人公はショーの合間に何度も観客とのやり取りを行いますが、いつ即興で演じるのかは分かりません。私たちがサウンドデザインを開始した時、この劇の唯一の役者であるGabriel Morinの台詞や予想外の演技に対応できる音楽にしたいと考えました。私がGabrielと共にステージに立ち、舞台上の定位置から直接サウンドキューを演奏することが事前に分かっていました。

演劇のようなパフォーマンスアートは、どちらかというと映画よりビデオゲームに近いと常に感じていました。ゲームのプレイヤーのキャラクターと同様に俳優も時には予測不可能な生きた素材であり、音楽も随時それに反応しなければなりません。私は過去にWwiseを使ったことがあり、劇のリハーサルにおいても試してみたところ、今回のチームに大好評でした。

Wwiseで従来通りの方式のキュー再生ができるほか、当然ながらビデオゲームから連想されるさまざまな機能も使えます。Actor-Mixer Hierarchy を活用して複雑なサウンドスケープを巧みに仕上げることができる、強力なツールです。RTPCの応用方法もほぼ無限大にあり(例えばローパスフィルタでキューのリアルタイム変更)、もちろんインタラクティブミュージック関連の機能もあります。

私にとって舞台でWwiseを使うことは、ステージ上のパフォーマーの演技に有機的に対応した活発でユニークで複雑なサウンドデザインをつくることを意味します。

舞台で演奏する楽器としてのWwise

この試みに着手した当初、本番中にSoundcasterが確実にキューをトリガーできるのかが心配でした。しかしPierre-Marie Blindが書いた記事『Using Wwise for Theatre: Adaptive soundscape for Theatre Play Le Léthé(英文)』で不安は解消され、このアイデアを追及できる自信がつきました。

私は音響室ではなく舞台上に立つつもりで、監督がステージ上にパソコンを置くことに反対しため、SoundcasterのEventをMIDIコントローラのキーに割り当て、それを舞台裏のコンピュータに繋げることにしました。ちょうどAaron Brownの興味深い動画に出会い、MIDIとWwiseを使うことの無限の可能性を感じました。

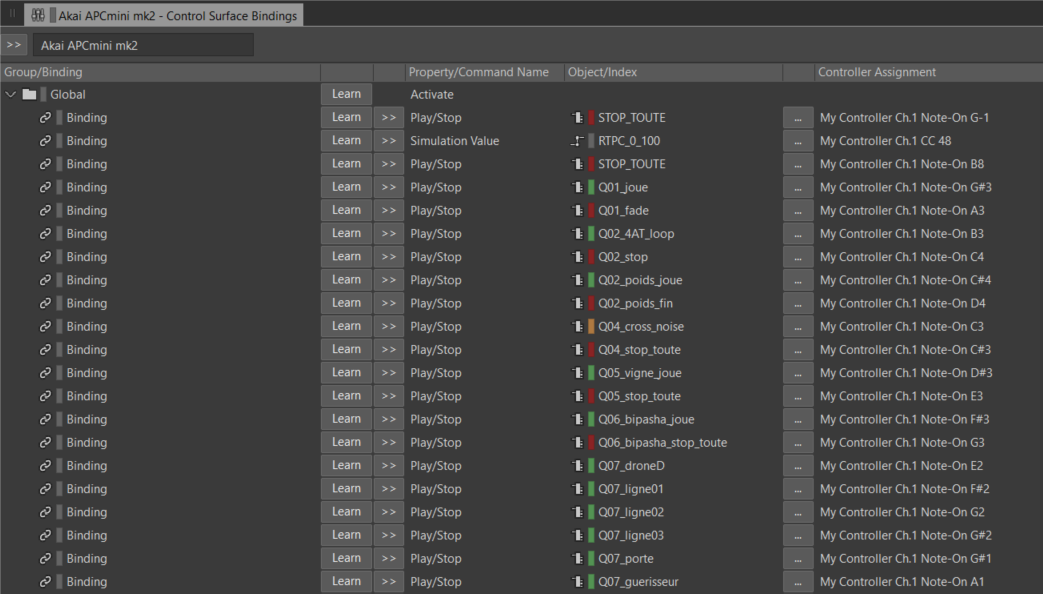

MIDIコントローラを接続後、Control Surface Sessionの特定キーにEventを簡単にアサイン。

ショーのすべてのEventを1ページにまとめ、いくつかのノブでRTPC値を変化させたかったため、私はコントローラにAPC Mini mk2を選びました。

左:割り当てを書き入れてキュー再生の準備万端のAPC Mini mk2。 右:舞台後方の私の音楽コーナー。

Actor-Mixer-Hierarchyを音楽ツールとしてとらえる

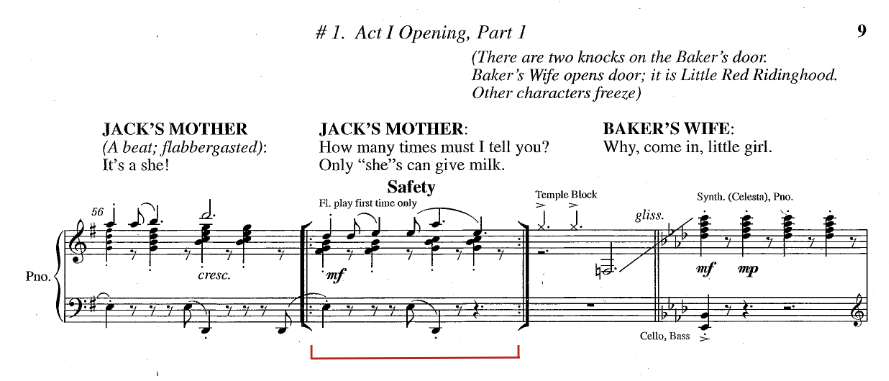

作曲家たちは長年にわたり、音楽を柔軟に表記する数々の方法を自然と見出してきました。例えばミュージカルにはSafety小節(例1)があり、オーケストラは登場人物たちが台詞の特定部分に到達するまで待機してから、楽譜の続きを演奏します。

例1 スティーヴン・ソンドハイム作『イントゥ・ザ・ウッズ』(1986年)

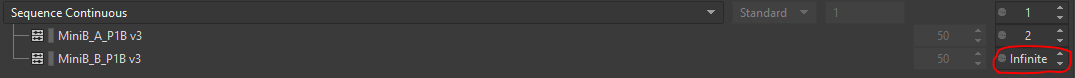

WwiseのMusic Switch Containerを活用してさまざまなStateをGameパラメータ からつくり、この方式をうまく実施できると思いました。具体的には音楽をいくつかのStateに分割し、Playlistの最後の要素が必ずループされる設定にすればよいのです(例2)。

例2

適切なトランジションを丁寧に設定することで、次のStateに問題なく移行してトラックの残りの部分に繋げることができます。ビデオゲーム業界ではごく普通の手法ですが、これを演劇に応用し、あらかじめ作曲した音楽セグメントを舞台で使うことは、私にとって新たな経験であり、正直かなりエキサイティングでした。

『Merci d'être venus』(2023年)Théâtre Périscopeにて。

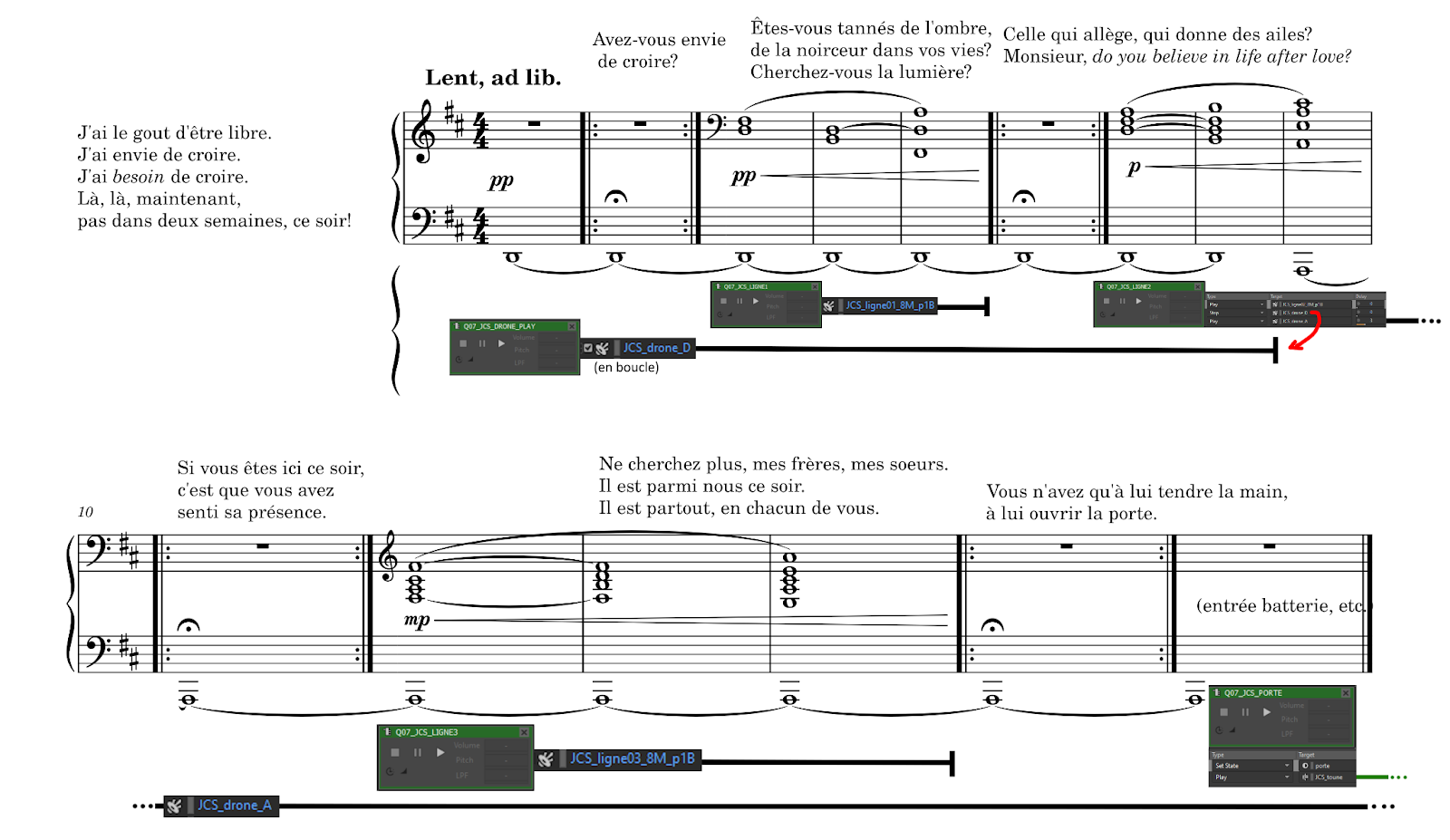

『Merci d'être venus』では、俳優がゆっくりと音楽セクションに遷移し、観客を巻き込んでゆく場面があります。もちろん私はここで前述のStateアプローチを使い、すんなりとおさまりました。ただしこのセクション冒頭の歌詞に伴うのは、小節もテンポもない音楽です。ここでInteractive Music Hierarchyを利用することもできたのですが、私としてはActor-Mixer-Hierarchyを使い、音楽的要素を サウンドデザイン の要素として扱う方が簡単でした。

例3『Merci d'être venu』の楽譜とWwise Eventの関係。

上の例3から分かる通り、 うなり音(drone)のループを1つのEvent に割り当ました。俳優が台詞の特定部分に差し掛かった時、私が別のEventをトリガーさせて最初のオルガンの旋律をうなり音に重ねて再生させます。次のEventで2つ目のオルガンの旋律が再生され、同時にうなり音がDからAに変わります。3つ目のオルガンの旋律は滞りなく、うなり音に重なってゆきます。私はこれらのEventを手元のMIDIコントローラで操作し、好きな時にトリガーさせることができます。

続いて演技が進行してドラムとテンポを取り入れる段階となり、次のEventでMusic Switch ContainerのJCS_touneがはじまり(飾り気のないネーミングをお許しください)、下のうなり音も継続します。残りの音楽セクションはInteractive Music Hierarchyで設定されています。

Actor-Mixer-Hierarchyはテンポが一定でない音楽キューを柔軟に扱うことができ重宝しており、『Merci d'être venus』では何回か使用しています。

インタラクティブ性が要となる舞台パフォーマンス

『Merci d'être venus』はかなり重いトピックに真正面から取り組む作品であり、観客とのインタラクティブなやり取りに大きな意味があります。緊迫した雰囲気の中、俳優はまるでスタンダップコメディのような駆け引きで笑いを取り、その時の観客の反応がよければジョークをそのまま続け、彼の演技に音楽もついてゆく必要があります。

単純に私がギターを持って舞台に立ち、俳優に合わせて演奏することも可能でしたが(ショーの初期バージョンではアコースティックギターを使用しました)、今回の試みではデザインをさらに進化させて音楽的な時間を増やし、より多くの楽器を取り入れたいと私たちは考えました。ミュージシャンは私1人だけでしたが、Wwiseを使うことでインタラクティブなサウンドトラックをあきらめる必要がなく、より複雑な楽器演奏の編成に取り組むことができました。さらにControl Surface Sessionを通してEventをMIDIコントローラでトリガーする可能性が広がり、驚くほど簡単に上演することができました。

Wwiseはすでに強力なビデオゲーム用のツールですが、演劇の文脈においても優れていることは嬉しい発見でした。音響調整室や舞台上で、インタラクティブな音響デザインを構築したいすべてのデザイナーに、Wwiseをおすすめします。

『Merci d'être venus』は2024年~2025年、ケベック州一帯で上演予定です。

コメント