私たちサウンドデザイナーは常日頃から、音がプレイヤーの没入感やゲームの楽しさに与える影響に注目していて、これは確かに大事です。ただ今回のブログ投稿で取り上げたいのはあまり語られないトピックで、プレイヤーのパフォーマンスの観点から、音がエクスペリエンスにどう影響するかについてです。どうすれば音を使って、プレイヤーの成功率を改善したり阻害したりできるのか、という疑問です。

私は、3つのカテゴリーに分けて考察したいと思います。

- 音がパフォーマンスに影響するのはなぜか、そしてどのように?

- プレイヤーパフォーマンスをテストするための、ゲームを使った実際の研究

- 個人的な結論、追加の事実、そして実践的なアプリケーション

なお、この記事の大部分は実際の科学に基づいている一方、私自身が様々な研究結果を読み進めながら気付いた点など、私自身の仮説や結論も多々あります。自分の観察や意見と、事実とを、できるだけはっきりと区別するようにします。研究結果を読むのは素晴らしくエキサイティングなことでもないので、主張内容に特に重要でない限り、使われている調査方法よりも結果に焦点を当てていきたいと思います。

なぜ、サウンド?

まず、パフォーマンスに影響するツールとして音を候補に入れる理由についてです。

耳によるリアクションタイムは、目によるリアクションタイムよりもかなり速い

アスリートのリアクションタイムを測定する研究が2007年から2010年にかけていくつか行われましたが、聴覚反応の方が視覚反応よりも40-50ミリ秒ほど早いという結果が出ています。(1) Twitch FPSやMOBAを、ping値50ミリ秒でなく100ミリ秒でプレイしたことがあれば、ゲーミングでこの時間差がどれほど大きいかが分かると思います。オーディオキューとビジュアルキューが一緒に聞こえるような、明快で質の良いミックスがゲームに有利だということを、証明しているようなものです。

ビジュアル単独よりも、オーディオがある方が、生理的レスポンスが強まる

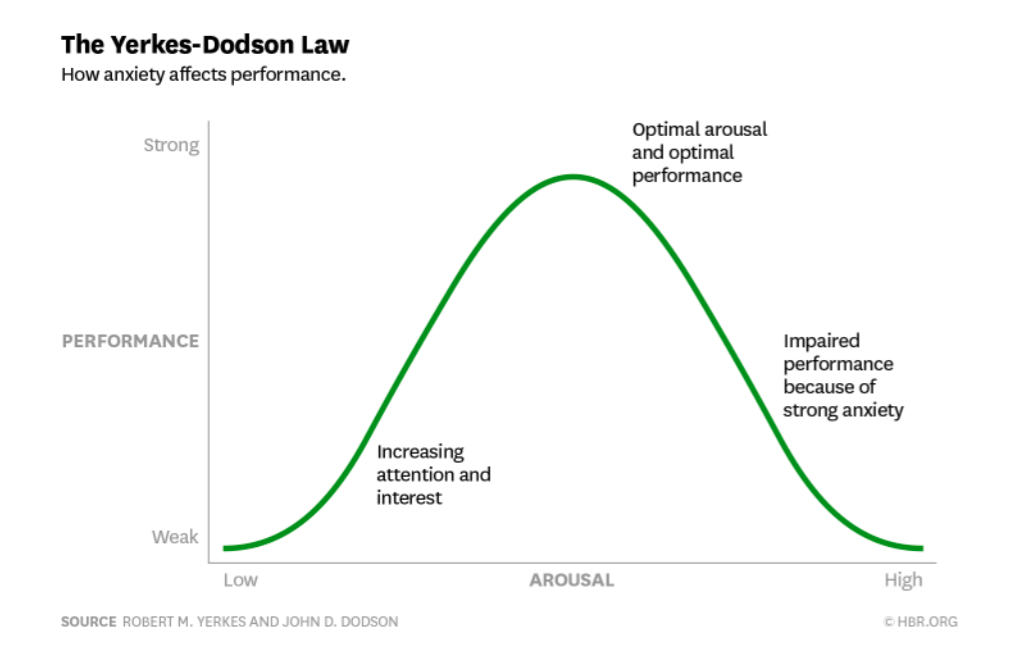

以上はすでに一般知識となっています。音楽や音がビジュアルと一緒の方が、ビジュアルだけの場合よりも覚醒レベルやストレスレベルがかなり上がることは、誰もが知っています。しかし没入感や楽しさだけでなく、パフォーマンスにも大きく影響します。ヤーキーズ・ドットソンの法則によると、ストレスや覚醒状態が多少あることで、複雑な作業をより効率的に完了することができますが、一定レベルのストレスに達してしまうとパフォーマンスは低下し始めます。(2) もちろん、どれくらいのストレスレベルや覚醒レベルを高いとみなすかは、人によって異なり、ストレス測定は非常に主観的です。核にある、ストレスのバランスを保ち最適化されたパフォーマンスを維持するという考え方は、ゲームで非常に重要で、このブログで後述するいくつかの研究でも同じ結果が出ています。

オーディオで、視界(FOV)外の事象をプレイヤーに伝える

オーディオの役割として一目瞭然なのが、プレイヤーに見えない状態を知らせることです。この概念が最も活躍するゲームは、FOVが非常に制限されるファーストパーソンゲームなどで、あまり役に立たないのは、アイソメトリックビューのように視野が広いゲームです。

具体的なゲームを使った、代表的な研究

ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス

最初に紹介するのは、2010年と2012年に行われたアクション・アドベンチャーゲーム、ゼルダの伝説 トワイライトプリンセスの研究で、ここでみる主要なコンセプトの多くの、良い基盤となるからです。以下3つの異なる条件でゲームをプレイした場合、あるセクションをどれだけ効率的にクリアできるかを調べた研究です。

- インゲームオーディオを、オンにしたとき

- インゲームオーディオを、オフにしたとき

- インゲームオーディオをオフにして、バックグランドで無関係の音楽をかけたとき

インゲームオーディオをオンにした方がプレイヤーのパフォーマンスがよいだろうという予想でしたが、実際はもう少し複雑な結果となりました。平均的なプレイヤーが最もスコアがよかったのは、実は無関係の音楽をBGMにしたときだったのです!でもまだゲームをミュートしないでください、これはゼルダシリーズに慣れていないプレイヤーや、ゲーム経験の浅いプレイヤーに限定されます。すべての条件下でスコアが高いプレイヤーや、シリーズのプレイ経験が豊富な人は、インゲームオーディオをオンにしたときが最も高得点でした。また、インゲームオーディオでスコアの低かったプレイヤーも、インゲームオーディオ有りの状態でゲームをプレイすればするほど、スコアが向上しました。これは一体、何を意味するのかがポイントです。

基本的に結論は2つあり、それは認知負荷と覚醒レベルです。経験の浅いプレイヤーは真剣にコントロール方法を学びながら、タイミングや、見慣れないビジュアルの解釈に力を注ぎます。インゲームオーディオは、ビジュアルからの認知負荷が非常に高いと感じているこれらのプレイヤーにとって、結局、邪魔だったのです。一方、経験の多いプレイヤーたちはコントロール機能やキューの意味など基本的なことを気にする必要がないので、インゲームオーディオが提供する追加の情報を使いこなして優位に立ち、過剰な認知負荷を感じることがないのです。

残るのが、なぜ無関係の音楽がプレイヤーのパフォーマンスにプラスにはたらいたのか、という点です。基本的にこれも、多少の覚醒を感じた方がパフォーマンスを支えるという考えに戻りますが、実際のゲームプレイと無関係なので、認知負荷がそれほどないのです。結局、覚醒が少し促されてプレイヤーは集中しやすくなるのですが、邪魔をするほどではありません。

Osmos、Flat Out Total Carnage、Amnesia: The Dark Descentの3つのゲーム

こちらの研究はプレイヤーのパフォーマンスを実際に測定するのではなく、インゲームオーディオに起因する生理的な変化を、BioHarnessという装着デバイスで心拍、呼吸の速さ、皮膚温などから測定したものです。前述のとおり、生理的な変化は必ずといっていいほどパフォーマンスに影響し、その変化の激しさによって影響がプラスかマイナスかが決まります。この調査でもう1つ面白いのは、相反するジャンルの3つのゲームを採用していることで、Osmosは比較的ゆっくりして、音楽もリラックスしたパズルゲーム、Flat Out Total Carnageはクラッシュ系レーシングゲーム、Amnesia: The Dark Descentは一人称ホラー探検ゲームです。調査の参加者にこの3種類のゲームを、インゲームオーディオのオン・オフ両方の状態でプレイさせ、その心拍数や呼吸数を測定しオン・オフの違いを確認しました。

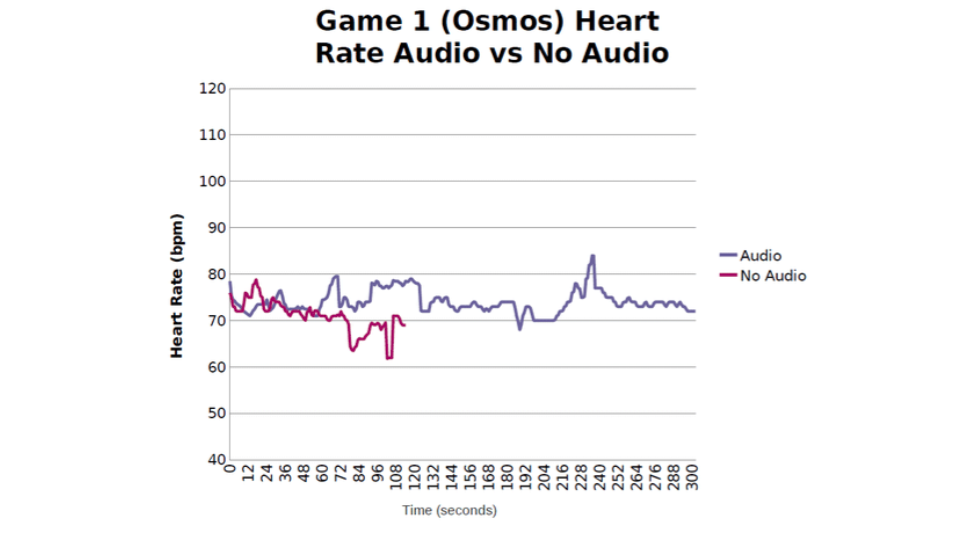

3種類のゲーム同士である程度の変化はあるものの、心拍数は、オーディオをオンにした場合の方が、どのゲームでも常に高くなりました。オン・オフの差が一番小さかったのはOsmosで、オーディオオフのグループは最低61 bpmから最高78 bpmだったのに対し、オーディオオンのグループは、最低 68 bpm、最高84 bpmでした。予想通りの結果で、ほぼ完全にリラックスした音楽や音だけのパズルゲームだからこそ、といえます。

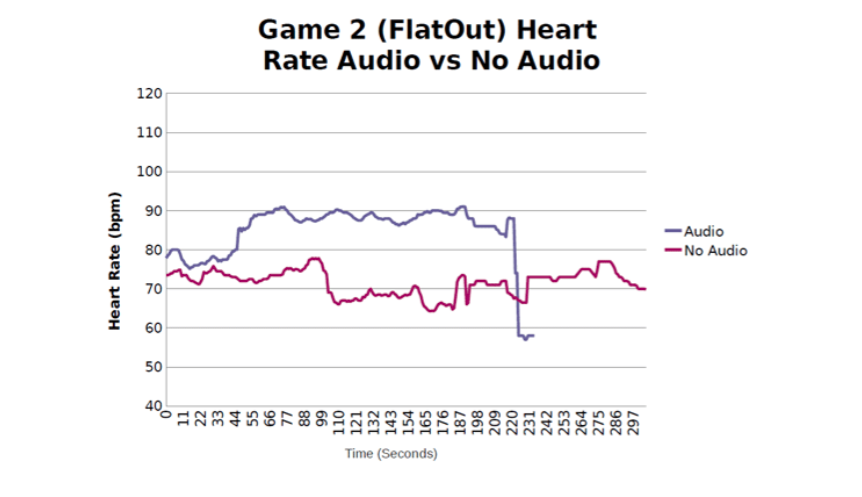

心拍数が最も高かったのは、Flat Out Total Carnageです。オーディオオフのグループは最低64 bpm、最高77 bpmとなるのに対し、オーディオオンのグループは、57 bpmから91 bpmの範囲でした。オーディオオンのグループは、最高値bpmに比較的早く到達し、プレイセッション中ほとんど、そのレベルが維持されます。この結果も当然のように思えるのは、クラッシュ系レーシングゲームなので音楽は非常にエネルギッシュで、常時大きなインパクト音が聞こえるからです。

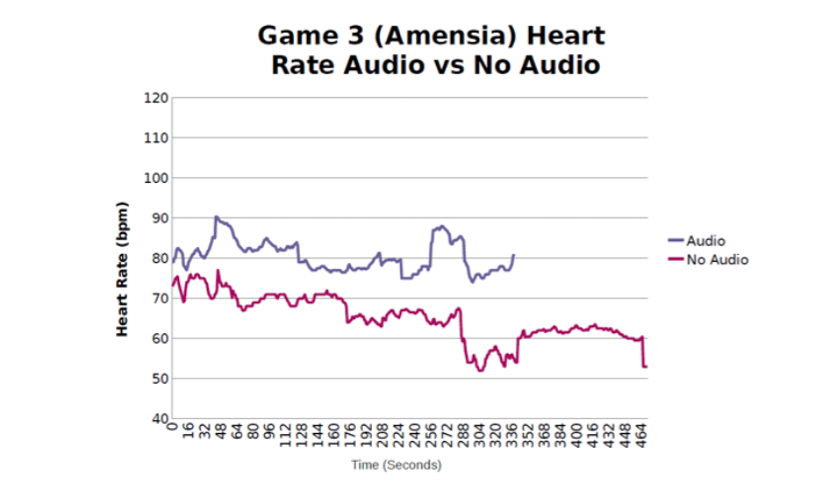

個人的には、Amnesia: The Dark Descentのテスト方法はやや非効率に思え、それはオープニングレベルだけが使われ、ジャンプによる驚きの場面や実際のアクションが全くない、冒険とパズルだけだからです。つまり、基本的にテストされたのはアンビエント音や音楽だけで、もっとアクションが多いインテンシブな場面もテストに入れた方が重要な結果をもたらした可能性があったと思います。ただし結果的には、オーディオグループ内の心拍数の変化の幅が最も広く、最低心拍数も、一番高い値でした。オーディオオフのグループの最低・最高値は52 bpmと77 bpmで、オーディオオンのグループは、74 bpmと90 bpmでした。幅がこれほどあるのは、おそらくランダムのホラー系アンビエント音が、プレイヤーを少しドキッとさせたからだと思います。

基本的に、オーディオによってプレイヤーの覚醒レベルを上げることができ、オーディオの種類やゲームの種類によって、どこまで激しく増加するかに影響することを証明しています。前述のとおり、覚醒が増すと、パフォーマンスが改善したり悪化したりします。どれだけの覚醒が理想的なのかを決めるルールはなく、人によっても度合が違いますが、覚醒という考え方と認知負荷を組み合わせれば、プレイヤーが実際にどこまでパフォーマンスを向上できるのかを左右できます。

結論、私見、現場での応用: プレイヤーパフォーマンスを念頭にサウンドをデザインする

クリーンなミックス、そしてビジュアルを忘れずに

これはあまりにも当たり前かもしれませんが、プレイヤーパフォーマンスの観点で考えてみる価値があると思います。一度に聞こえる音が多ければ多いほど、プレイヤーの認知力に負担がかかり、認知的負荷が大きすぎると、その結果、パフォーマンスが低下したり重要音へのリアクションが遅れたりします。同時に、ビジュアルやゲームプレイなどで認知力への負荷が増えるので、それらの点も考慮する必要があります。例えば、ゲームで非常に難しいエリアや目まぐるしいビジュアル変化に遭遇したときは、音の数を減らしたり全体的に静かなミックスにした方が有利かもしれません。このときの目的は、プレイヤーが大事な音、そして大事なビジュアルに、集中できるようにすることです。

注意をひく音、トランジェント音、周波数

人間は、音の種類によってリアクションの速さが変わります。純音聴力検査でのリアクションタイムの速さは、等ラウドネス曲線にそっていて、大きいと感じる音に対しての方が反応が速くなります。(5) また人間は、2つの音が同じピークボリュームに到達するとしても、ボリューム変化が緩やかな音よりも、激しい変化の音の方に素早く反応してしまいます。(6) この点に考慮して、重要な情報をプレイヤーに届けるための音はボリューム変化が素早い(ハイトランジェント)音を使い、かなりの量の情報を、人の耳が一番感度のよくなる2~5 kHzの範囲におさめるようなサウンドデザインがベストです。

マルチプレイヤーとシングルプレイヤーの違い

マルチプレイヤー専用ゲームのサウンドデザインのアプローチの仕方は、シングルプレイヤー中心のゲームと比較して、例えアニメーションやビジュアルが同一だったとしても、全く違うことがあります。この2種類では重要となる情報が異なり、どれだけの情報量を与えたいのかも考慮する必要があります。例として、私がインディーズゲーム Blockspellに関わったときの経験を紹介します。このゲームは“inferno”というハイダメージ機能があり、これは大きな魔法の火炎放射器のようなものです。マルチプレイヤーゲームなので、アニメーション自体は炎が徐々にフェードインするだけですが、私はサウンドのアタックを強力なものにしました。理由は、近くの敵プレイヤーに、infernoを使い始めたプレイヤーがいることを警告したかったからで、彼らは火の粉が迫る前に素早く逃げ出せます。これがシングルプレイヤーゲームであれば、アニメーションの動きに合った対応をするだけだったと思います。

ミュージックと、アンビエンスと、“カクテルパーティー効果”

ゲーム音楽は、3Dゼルダの伝説シリーズで敵が近づくときに始まる「戦い」の音楽や、メタルギアソリッドのようなステルスゲームで敵がプレイヤーをどれだけ警戒しているのかが分かる音楽のように、ゲームプレイを強力にサポートすることがあります。アンビエンス音も、安全エリアか危険エリアかによって切り替われば、そういった情報を提供しているのです。しかし多くの場合、アンビエンス音はゲームプレイを左右する情報を出すわけでもなく、雰囲気づくりや没入感の盛り上げるためにあります。

さて、パフォーマンスに関心を寄せるのであれば、プレイヤーの動きを向上させたり阻害したりするような曲やアンビエンスを創作できるはずです。注意を引く音をつくるときの考え方を、かなり応用できます。音楽やアンビエンスが目立ち過ぎない方がよければ、音を大きくし過ぎない、密度を濃くしない、パーカッションの多用やハイトランジェント要素は避ける、そしてテンポや音の密度を低くキープして過度な覚醒を阻止すればいいのです。例えば、アンビエンスの具体例でもあるランダムな鳥のさえずり音を設計する場合は、すぐにはっきりとした鳴き声から始めるのではなく、あえて徐々に音を大きくすれば、鳥がノンダイエジェティック(non-diegetic)に感じられ、ゲームプレイに重要でないのに注意を無駄に引くようなことがありません。

もう1つ忘れてはならないのが、カクテルパーティー効果です。同時に多数の音が発生していても人間は基本的に個々の音を聞き取る能力を表しています。(7) これは大事なことで、沢山の出来事が周りで発生していても、自分にとって大事だと判断した音に頭がフォーカスできるように、私たちは訓練されているのです。そこで、わざとプレイヤーを混乱させたり集中力を邪魔しようとしていない限り、作曲やアンビエンス設計の際は、プレイヤーが必死に聞き取ろうとするゲームプレイに重要な音に似た音を、避けることが、想像以上に重要です。例えば、ドアをバタンと閉める音や、アンビルを打つ音など、おもしろい衝撃音を使ったゲーム音楽をファンタジーアクションゲームで使ってしまうと、それらの音がゲームワールドで既に存在していれば、プレイヤーは音楽とインゲームの実際のイベントとの区別がつかず混乱しかねません。

もちろん、わざとプレイヤーの注意を引いたり、エンターテイメントのためにプレイヤーをさらに覚醒させたい場合は、これを逆手に使えます。例えばレーシングゲームにハイテンポでエキサイティングな音楽がよく使われ、プレイが積極的になり興奮めいてきますが、同時に、音楽を聴きながらプレイすると間違いやすくなります。(8) それでもプレイヤーは高揚感のある音楽を聴いて自分もエキサイティングな気持ちになりゲームに引き込まれるので、間違いが増えてもいいのです。

もっと難しいゲームにするか、単にもっとエキサイティングなゲームにするか

オーディオで難しくなるゲームの代表例が、ホラーゲームです。ほとんどのホラーゲームは音を消すとそれほど怖くなく、疲れません。このようなタイプのゲームでは、音楽やアンビエンスにインゲームイベントと間違えそうな要素、例えばバイオリンの金切り音、遠吠え、床のきしむ音などが使われます。大抵のホラーゲームではプレイヤーがストレスを感じるのはよいことなので、今までの注意点の逆を行えば、プレイヤーのストレスレベルを最大限に上げられるはずです。

これは、はたして意味がある?

どちらとも言えない?それともプレイヤーのパフォーマンスこそ、ゲームのオーディオエクスペリエンスをデザインする上で最も重要だと思う?

- 答えはノー。全然違います。プレイヤーパフォーマンスは検討事項の1つに過ぎず、ほかにも没入感やストーリーテリング、そして一番大事な「あそび」も、考えないといけません。

プレイヤーパフォーマンスに対するオーディオの影響は、ゲームの種類によって変わる?

- もちろん。プレイヤーのパフォーマンスは、ターン制JRPGではそれほどでなくても、ライバル意識の強いFPSゲームでは大事です。

なぜ私がプレイヤーパフォーマンスにおけるオーディオの影響について、わざわざブログ記事を書いたか?

- 音がプレイヤーパフォーマンスにどう影響するのかを理解できれば、ゲームをもっと楽しくてやめられないようなエクスペリエンスにするツールに、きっとなるからです。

![]()

コメント